治験コーディネーター・臨床開発モニターの仕事内容・年収,看護師経験を活かせる治験業界

治験コーディネーター・臨床開発モニターの仕事内容・年収,看護師経験を活かせる治験業界

看護師資格を活かして新たなフィールドにチャレンジできる治験業界。代表的な職種として「CRC(治験コーディネーター)」や「CRA(臨床開発モニター)」があります。新薬の開発を通して、目の前の患者さんだけでなく未来の医療に貢献できるのは、治験業界ならではのやりがいです。また、治験関連企業の勤務形態は日勤帯のみで土日休みが多いため、ライフステージが変わっても長期的に就業しやすいというメリットもあります。この記事では、「治験業界に興味はあるけどよくわからない」という方に向けて、治験の流れを解説。CRC(治験コーディネーター)やCRA(臨床開発モニター)の仕事内容や年収についても紹介します。実際に看護師から治験コーディネーターに転職した先輩のインタビューや向いている人の特徴も紹介しているので、参考にしてみてください。

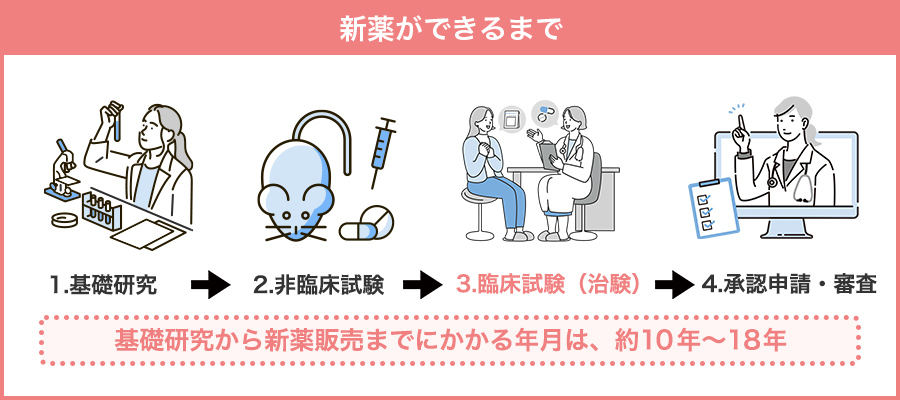

「治験」とは、新薬を開発する過程において、健康な人もしくは患者さん(段階に応じて異なる)に被験者として協力してもらい、実際に治験薬を投与することで、その有効性や安全性を検証するための臨床試験のことをいいます。厚生労働省では、治験がなぜ行われるのかを以下のように説明しています。

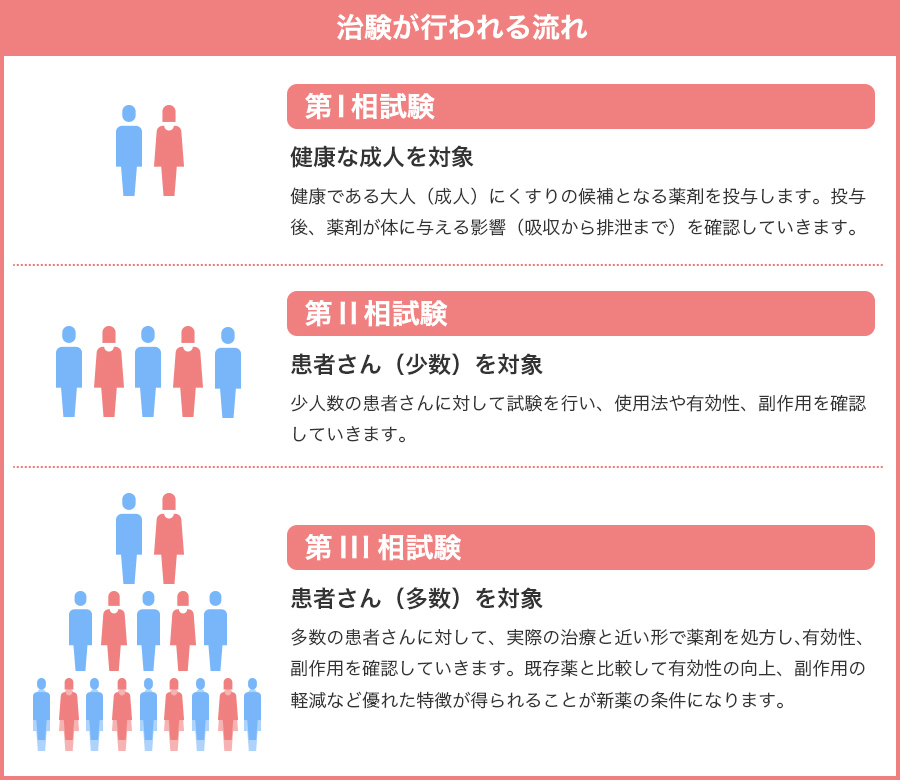

治験は以下のような3つのステップで行われます。

かかる期間は薬物によって異なり、短くて3年、長いと7年程度を要するものもあります。

治験は、候補となるくすりの有効性や安全性の確認が目的ですが、実施に際しては被験者の人権が最優先になります。治験を実施する製薬会社や医療機関は、薬機法と「GCP(Good Clinical Practice:医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)」を厳守する必要があります。GCPは国が薬事法に基づいて定めた規則で、国際的にも認められた厳格なルールです。GCPで定められている主なルールには、以下が挙げられます。

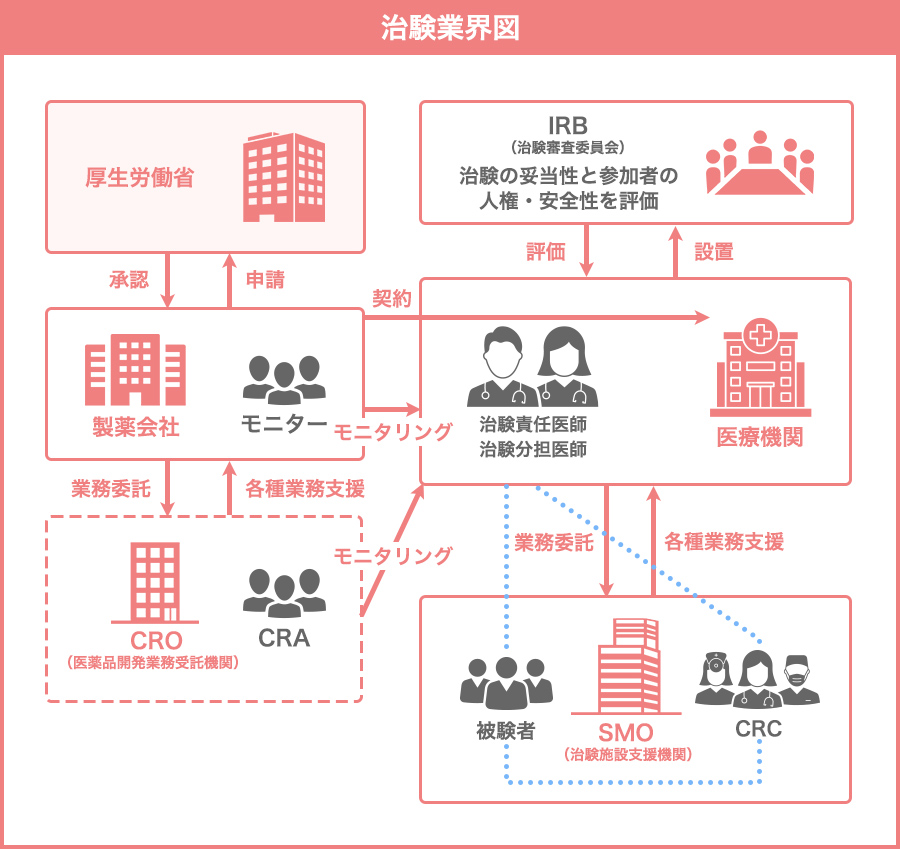

昨今、治験業界は国際競争が激化しており、新薬の開発製造から販売までスピーディーに進めることが求められます。しかし、製薬会社や医療機関のみで安全かつ効率的に全てを遂行することは容易ではないため、治験業務の外部委託が進んでいます。その委託先となるのがCROやSMOです。

治験を実施する製薬会社を支援する機関です。CROは医療品開発の戦略立案から、臨床試験(治験)、市販後の調査まで、幅広い業務に対応しています。CROでは、CRA(Clinical Research Associate:臨床開発モニター)が、DM(Data Manegement:データマネジメント)やQC(Quality Control:品質管理担当者)らとともに活躍しています。 CROの業務を進める上では、多くの医療用語に触れる機会があり、治験を実施する医療機関の医師や医療従事者との接点も多いことから、元医療従事者がCRAとして活躍していることは少なくありません。CRAの詳細な業務内容は後述します。

治験を実施する医療機関を支援する機関です。 SMOでは、主にCRC(Clinical Research Coordinator:治験コーディネーター)が活躍しています。CRCは、治験に協力してもらう患者さんや家族との接点が多く、治験を実施する医療機関に訪問して医師や医療従事者とコミュニケーションを図りながら業務を進めるため、医療職出身者が医療機関での経験を活かしながら活躍するケースが多くなっています。

CROおよびSMOの各社は、製薬会社と治験が実施される医療機関の双方と密に連携しながら、治験が治験実施計画書(プロトコール)通りに進むように調整していきます。

治験が科学的・倫理的に正しく実施できるかを審査する委員会のことです。第三者機関として、新薬開発に関わる医師や製薬企業等から独立しており、被験者の人権保護と安全確保を考慮し、公正な審議が行われています。

※4参考:製薬協

治験業界(CRO・SMO)は、今後も成長が見込まれる業界です。先述したように、新薬開発における国際競争はますます加速し、業務効率化のためCRO・SMOへの業務委託が進むことが予測されています。

日本CRO協会によると、会員企業の2022年の総売上高は2,418億円。近年、市場拡大が続いています。

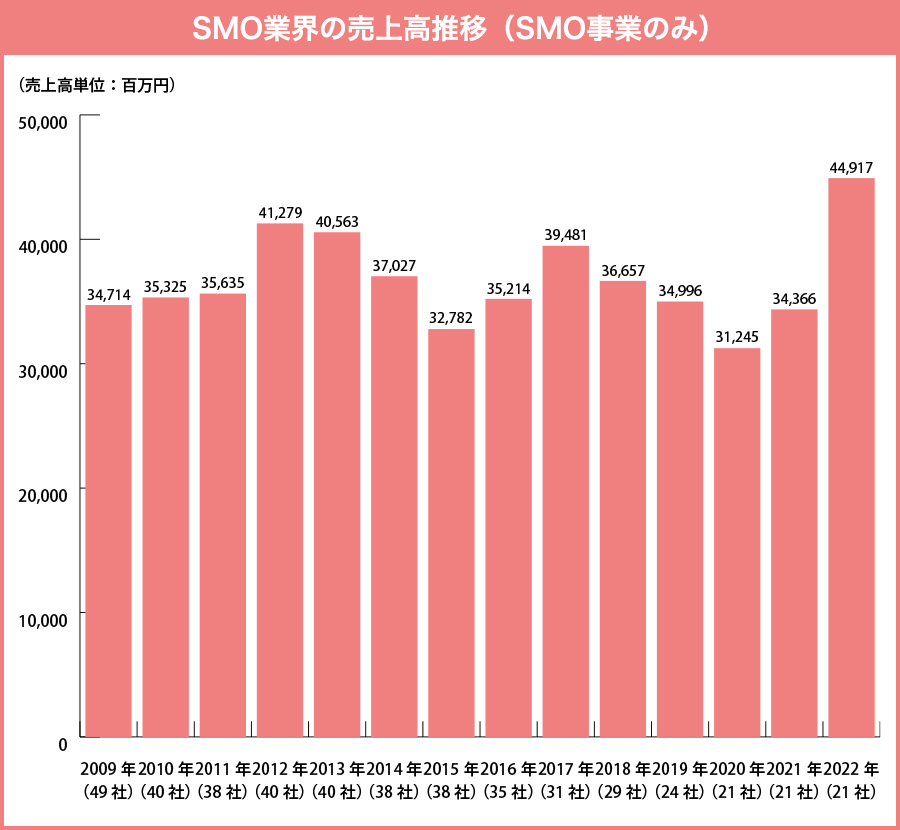

一方、SMO業界は業界再編を繰り返しながら安定した売上高をキープしています。日本SMO協会によると、2009年には49社あった国内SMOの数は2022年には21社に減少。売上高は350億~450億円前後で推移しています。

CRA(臨床開発モニター)は、治験案件全体の進捗管理と品質管理を行う役割を担っています。新薬開発においては、CRC(治験コーディネーター)と協力しながら治験を円滑に進め、「新薬を世に出す」という共通のゴールを目指します。

CRAは製薬会社と医療機関の橋渡し役となる存在です。医療機関において治験(医薬品の臨床試験)が治験実施計画書(プロトコール)に沿って適正に行われているかをチェックし、滞りなく最短で完了に導く役割が求められます。具体的には、治験契約の締結から治験終了に至るまでの進捗管理、症例データの収集を担います。CRAが集めた症例データは、薬剤の有効性や安全性の証明に使われますので、国の承認を得る際の重要なデータとなります。

治験開始前後に、実施医療機関でどのような治験を始めるのかについて各関係者を集めて説明会を開催します。

治験を実施する医療機関がGCP(医薬品の臨床試験実施基準に関する省令)を遵守して治験を実施できるかどうかを調査し、選定

GCPをもとに、治験責任医師が要件に合致するかどうかを調査し、選定

調査対象医療機関について、IRBの要件がGCPに基づいて運営されているか、SOP(標準業務手順書)などにより確認する。 そのほか、治験を行うにあたって必要な手続き、実施方法や治験費用、万一に備えた補償と賠償、SDV(原資料と照合・検証)受入状況なども確認する

治験責任医師から治験参加同意を得るための説明文書を入手。PMDA(医薬品医療機器総合機構)へ治験計画書を提出。治験費用や補償、賠償費用について確認し、医療機関へ正式に治験を依頼する

IRBを開催し、審査を依頼する。GCPに沿って運営されているかをチェックした上で、治験承認を得る

治験実施計画 (プロトコール)や治験責任医師の責任分野について確認し、 治験契約を締結。

医療機関に対し、治験や治験実施計画の詳細について勉強会を開催する。治験責任医師やCRC (治験コーディネーター)だけでなく、 看護師、臨床検査技師、薬剤師、SMA(治療事務局)担当者などを集め、 お互いの役割分担、治験スケジュールなどの最終確認を行っていく。

薬剤部へ治験内容を説明し、治験薬を交付する。治験実施計画の逸脱に直結する禁止併用薬については、特に念入りに!

被験者に対する直接の治験説明は、治験責任医師やCRCが行い、CRAは治験治験責任医師やCRCのサポートを行う(カルテのスクリーニング、広告利用、治験参加資料の作成など)。

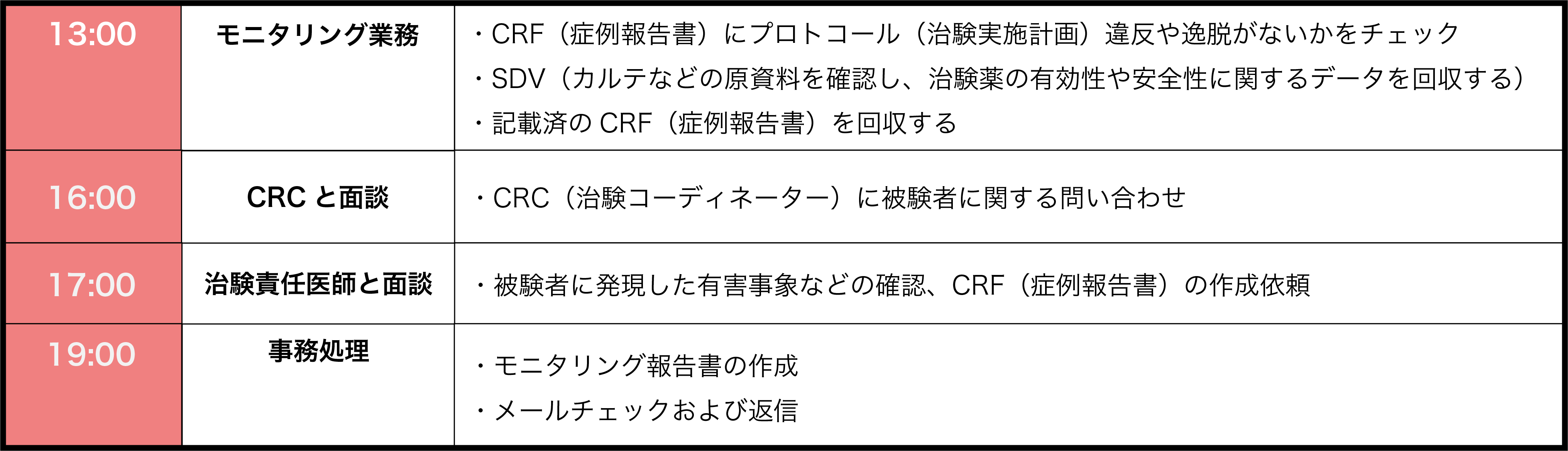

治験実施計画 (プロトコール)通りに治験が行われているか、効果や有害事象が発生していないかを確認する

CRF(症例報告書)が正確に書かれているかをチェックし回収する

電子カルテや看護師のメモなどの原資料を直接閲覧し、CRF(症例報告書)と照合して一致性を確認。治験の適切な実施及びデータの信頼性などを検証する。CRF(症例報告書)への転記漏れ、転記ミスがないかどうか、正確かつ完全に報告されていることを確認する。

治験中のあらゆる事項とそれに対して講じられたあらゆる措置を報告書にまとめる

CRF(症例報告書)に不整合なデータがあり、品質管理部門から指摘があった場合にカルテを見直したり、治験責任医師に確認を行うなどして、CRF(症例報告書)を修正する

治験の終了手続き

CRAには目の前の患者さんだけでなく未来の患者さんに貢献できるなど、さまざまなやりがいがあります。それぞれ見ていきましょう。

CRAは、治験の進行状況をモニタリングしながらデータの正確性と信頼性を確保する役割を果たします。それにより、自分が担当した医薬品が治験を経て承認されることが、疾患の治療に進歩をもたらします。このように、多くの人々の生活に影響を与える可能性をもった業務であることが、やりがいの源となります。

CRAは治験に協力してもらう被験者(患者さん)と直接コンタクトする機会はありません。しかし、滞りなく治験を進めて新薬の発売に貢献できたり、被験者の検査結果・データを通してその回復の過程を感じることができます。目の前の患者さんだけでなく未来の患者さんに対する貢献につながることで、やりがいを感じている人は多いでしょう。

CRAは治験チームの一員です。治験の進行状況や問題になっている事象を適切に報告し、チームメンバーと治験を円滑に進めるための対策を立てることで、プロジェクトの成功に貢献します。チームが一丸となり、同じ目標に向かって、達成する充実感や喜びを感じることができます。

CRAは、臨床研究だけでなく、臨床分野では得られない様々なスキルを磨くことができます。例えば、データ解析、コンプライアンス(法令遵守)、プロジェクト管理などのスキルです。これらのスキルを高めることで、看護職とは違ったキャリアパスの展開が期待できます。また、CRA認定資格など専門資格を取得することでも、自分の成長を感じることができます。

3年勤務後、初めての転職でCRAに転職

大学病院では複数の診療科に配属され、病棟・外来で看護師として働いていました。転職活動をする中で、人材紹介会社の方からCRAの求人を紹介いただいたことをきっかけに、病院以外でも看護師の経験を活かせる職種があることを知り、CRAに興味を持ちました。 CRAの業務について調べるうちに、治験業界は今後も成長が期待できる分野で、長く続けることで自分自身も成長できると感じ志願しました。

CRAでは患者さんとのやりとりはありませんが、カルテを通じて、症状がよくなっていることは確認ができます。治験全体をモニタリングしていく中で、担当した治験が承認されること、また、病棟看護師では出来なかった社内外の色々な人と関わることができることが嬉しいですね。

一方で、CRAは製薬会社や治験実施医療機関からすると外部業者となるため、関係性を築くまでは正直大変でした。メール・電話応対をはじめ、治験への依頼内容について協力がスムーズではないこともあるため、丹念に対応を重ねていくことが大切になってきます。

今まで意識してこなかったコストや効率、利益への視点も必要になり、入社当時は目の前の仕事に必死になっていました。

CRAの業務に慣れていくうちに、日本国内だけでなく、海外の治験にも関われるようになりました。自分自身が関わる新薬が世に出たときの貢献度がより一層高くなることに、成長とやりがいを感じています。

疾患や薬剤の知識、病院スタッフとのコミュニケーション、カルテの読み込み、通常診療の流れがわかることなどが挙げられます。今までの経験を活かしながら新しいことに挑戦できる職種です。

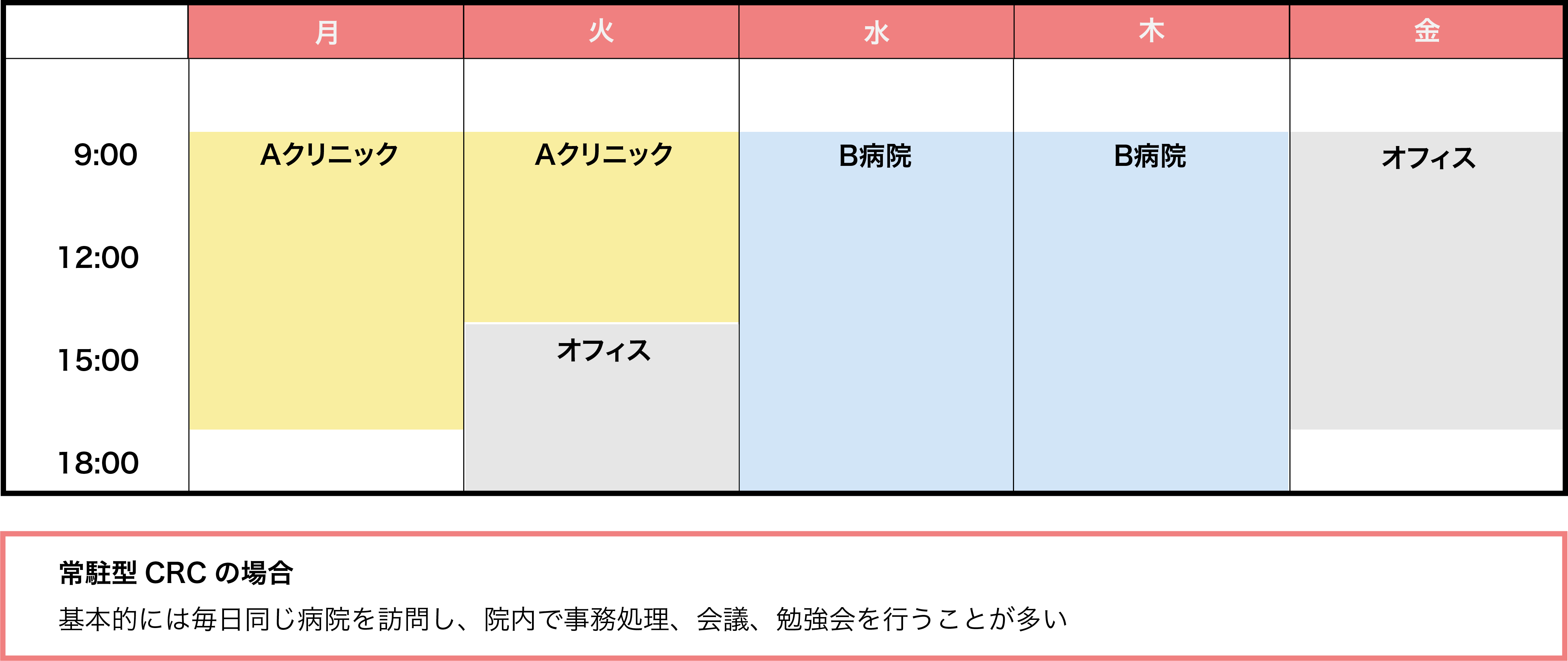

CRCは治験を行う医療機関を支援する役割です。

CRCはSMO(Site Management Organization:治験施設管理機関)に所属し、担当医療機関や被験者の安全を保持し、被験者家族も含め安心して治験に臨んでもらえるよう調整していくことが重要な役割です。

CRCは医療機関の医師やスタッフ、被験者、製薬会社と連携しながら、治験の円滑な進行をサポートすることが主な仕事になります。

製薬会社の各担当者やCRA(臨床開発モニター)が開催する勉強会で、治験薬や治験実施計画(プロトコール)の詳細について説明を受けます。

治験概要、検査項目、治験のスケジュール、禁止事項などを説明するミーティングの資料を作成します。また、ミーティングの司会を担当する場合もあります。

参加者例:治験責任医師・分担医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師、CRA、SMA(治療事務局)など

搬入された治療薬と検査キットの受け取り、在庫確認、返品などの管理を行います。被験者が来院した際にすぐに検査ができるよう準備をします。

治験に参加してもらえる被験者を病院医療情報システムやカルテから探索。治験実施計画 (プロトコール)の基準などに基づいて被験者候補を絞り込みます。

医師から「治験に該当すると思われる患者」の紹介があった場合には、直接面談し治験実施計画 (プロトコール)の基準に合うかどうか調査をします。

治験責任医師が被験者へインフォームド・コンセントを行う際に同席してサポートします。被験者に渡す治験の説明文書や同意書の作成も行います。

インフォームド・コンセントでの説明項目の例:治験の目的、治験責任医師の氏名や連絡先、治験の方法、予測される治験薬の効果および予測される被験者に対する不利益、秘密保全、補償に関することなど

被験者が治験の内容を正しく理解し、 服薬方法や検査のスケジュールを守れるようフォローを行います。

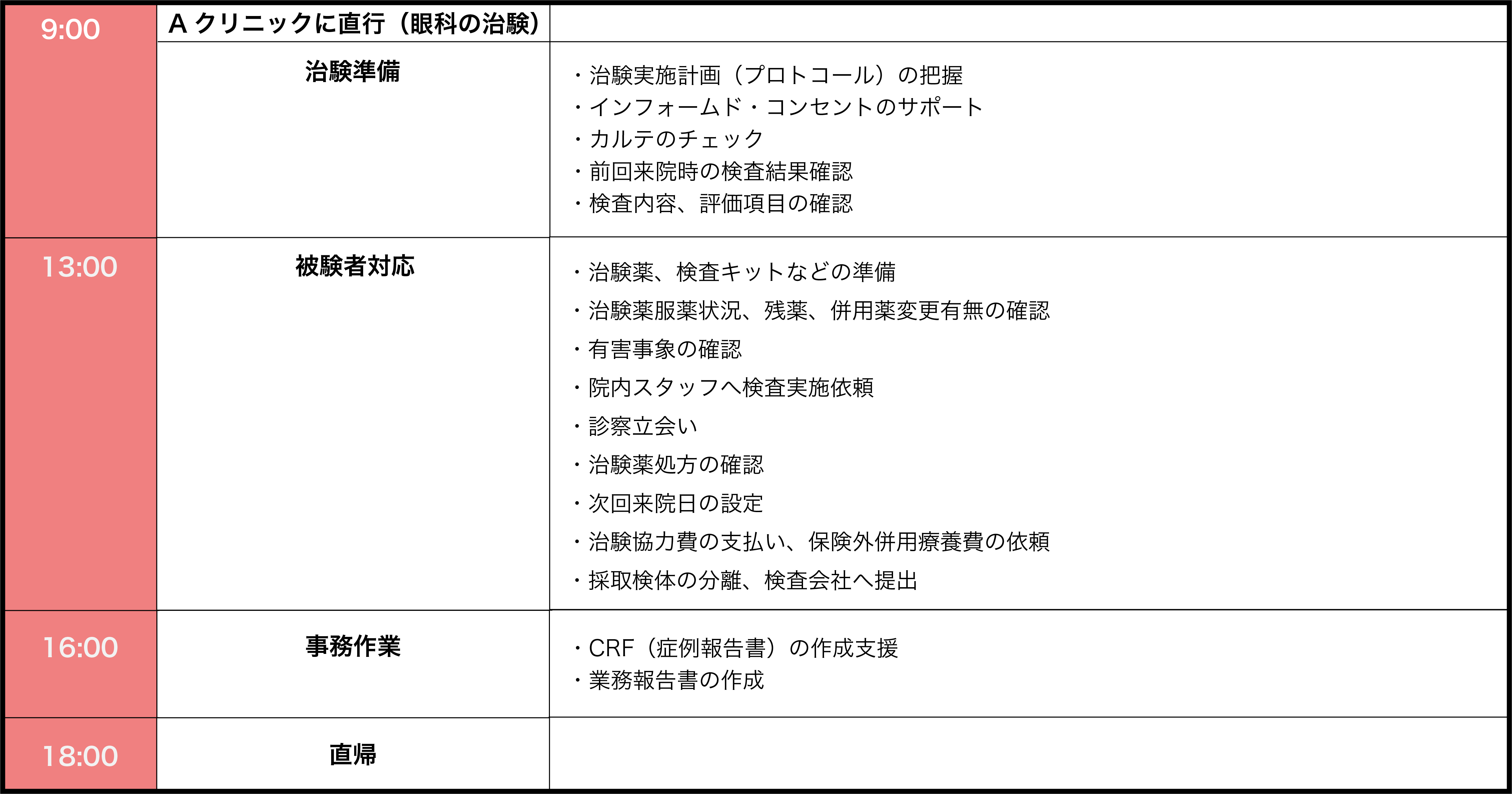

被験者対応の一例:

併用薬剤の確認、服薬指導、服薬状況の確認、残薬回収、有害事象のチェックなど

被験者の検査数値や観察経過データを転記してCRF (症例報告書)※を作成します。また、治験責任医師が作成したCRFに間違いがないかをチェックを行います。

治験進行中は各担当者と日々打ち合わせを行い、スムーズに治験が進むよう報告・連絡・相談をしながら調整していきます。院外では、SMA(治験事務局担当者)やCRAと調整を行います。

月に数回来院するCRAがモニタリングを行いやすいように、 CRF (症例報告書)などの書類を準備し、CRAからの質問に答えます。

厚生労働省から委託を受けたPMDA(医薬品医療機器総合機構)の監査時には、書類の準備や閲覧のサポートを行うこともあります。

治験中は、診察内容や検査結果に異常がないか、有害事象に該当するかどうか、常に確認します。重篤な有害事象が発生した際には1次対応を行うとともに、治験責任医師に報告します。その後、製薬会社(治験依頼者)と病院長に提出する緊急報告書作成のための資料を作成します。

CRCは治験に参加する患者さんやそのご家族と直接関わる機会があります。新薬が承認され、患者さんから喜びの声をもらった時にやりがいを感じる方が多いようです。

CRCは治験に参加する患者さん(被験者)や家族と直接関わる機会があります。 治験に関わることに対して不安を抱く患者さんを健康面や精神面からサポートすることで、患者さんが新しい治療法に希望を持てるようにすることが重要な役割です。 被験者の気持ちに寄り添ってサポートすることは、看護師時代の経験を直接的に活かせる場面となります。看護師時代に患者さんとの関わりでやりがいに感じた経験がある人はCRCでも同様のやりがいが感じられるでしょう。

CRAと同様ですが、新しい医薬品や治療法の開発に関わることで、医療の進歩に貢献しているという実感を得ることができます。 新薬が承認され、実際に世に出たときが一番やりがいを感じられるというCRCが多いようです。

CRCは、医師や看護師をはじめ、医療従事者やDM(データマネージャー)など、様々な専門家と連携して治験を進め、治験の成功という同じ目標に向かって取り組み、貢献できるという喜びがあります。プロジェクト管理と組織力を高めることで、効率的に治験の進行を支える達成感も味わえます。

CRCには、被験者のデータを収集して報告書にまとめ、治験の品質管理を行う責任があります。データの正確性や報告内容が治験自体の品質となるため、CRCがどのように伝えるのかが新薬開発に大きな影響を与えます。被験者の人権や安全性を守りつつ、正確なデータ管理を行いながら治験を進めることで、治験の信頼性を向上させ、新薬開発に貢献していることを実感できます。

3年勤務後、初めての転職でCRCに転職

急性期の病院で看護師として勤務していました。結婚を機に、今後予定しているライフイベントを考え、「プライベートとの両立」が可能な環境で働きたいと転職を決意しました。 患者さんや家族のケアができることに看護師としてやりがいに感じていたため、患者さんと関わりつつ、新しい分野で活躍できるフィールドを探していたところ、治験コーディネーターという職種を知りました。

CRCは未経験でしたので、最初は不安でした。しかし、いざ入社をしてみると、ビジネスマナーから治験業界・職種内容を理解するための研修制度まで、フォローが充実していることに驚きました。例えば、自分のペースで学べるeラーニングが整っており、現場に出ても先輩CRCによる手厚いサポートがありました。初期研修だけでなく、専門性も養える継続研修もあり、コツコツ積み上げながら成長を感じることができました。 就業先も担当する医療機関への所属となり、白衣を着て、医療従事者や患者さん(被験者)と看護師時代と同様に関われるため、就業場所に対する大きなギャップは感じにくかったです。最初は第三者の立場で医療機関にいることに慣れませんでしたが、看護師時代に医療機関特有の雰囲気は体験・理解していたので、すぐに院内の方と関係性を築くこともできました。

CRCは女性が多く活躍しており、育児休暇から復帰した人も家事・子育てと両立しながら仕事をしています。今後ライフイベントを迎えるにあたっても、周囲の理解があるので安心です。幅広い領域の治験に関われるため、経験が積めることもありがたい環境だと思っています。

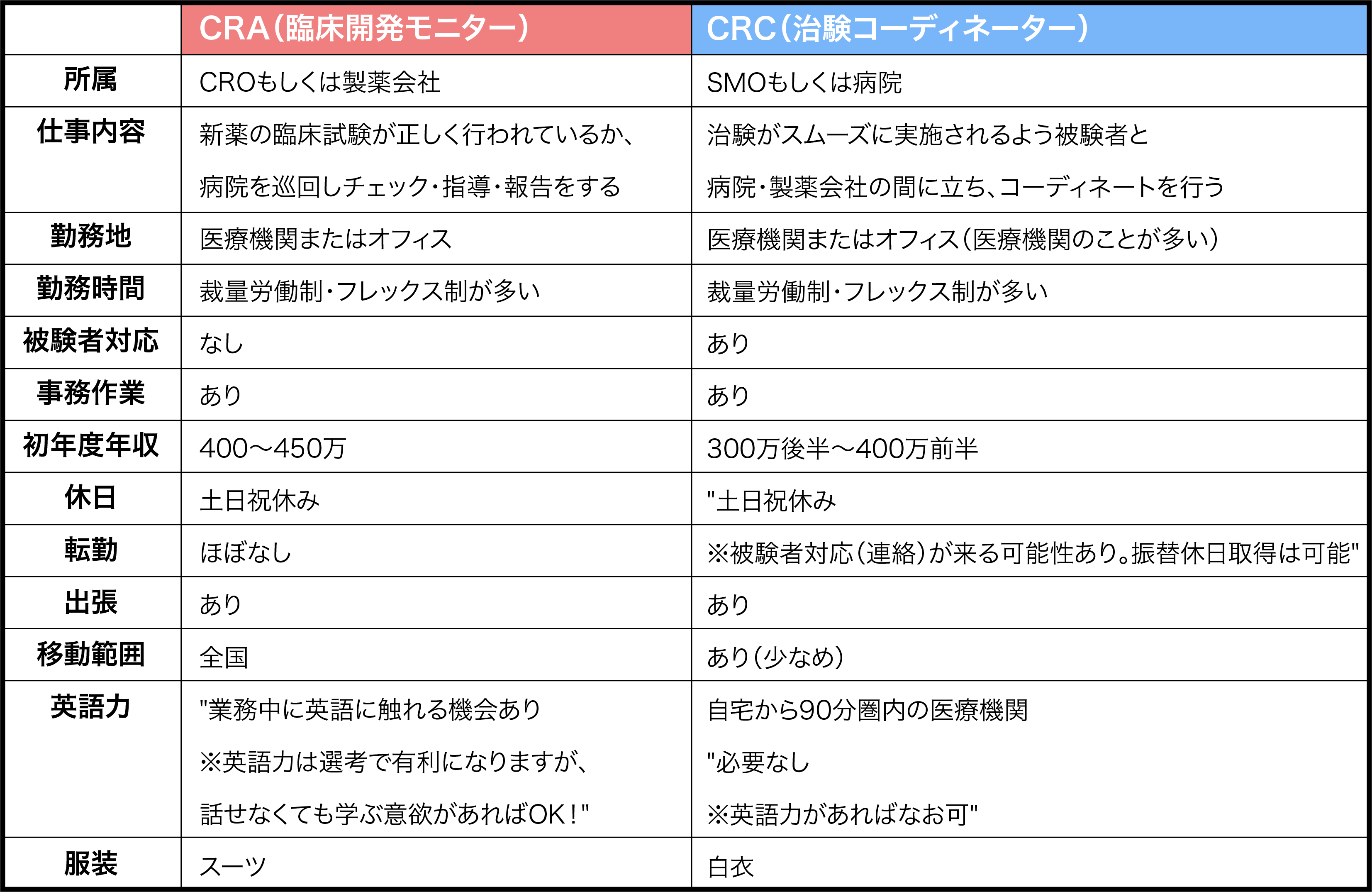

CRAとCRCは混同されやすいのですが、CRAはCROに所属し新薬を開発する製薬会社を、CRCはSMOに所属し治験を行う医療機関を、それぞれサポートすると理解するとよいでしょう。 働き方や仕事内容の違いを表にまとめましたので、治験業界への転職を検討している人は、どちらに興味があるか、自身のライフスタイルにあった働き方はどちらかなど比較しながら考えてみてください。

CRAには目の前の患者さんだけでなく未来の患者さんに貢献できるなど、さまざまなやりがいがあります。それぞれ見ていきましょう。

CRAは、土曜・日曜・祝日の休みが原則です。ただし、担当する医療機関での有害事象対応や被験者対応で休日勤務になる場合もあります。休日に出勤した場合は、振替休日が取得できます。 夏期・冬期休暇、リフレッシュ休暇、1~2時間だけ休める「時間有給制度」を導入している企業もあります。

産前産後休暇(前後8週間)、育児休業(子供が3歳になるまで)、時短勤務制度、退職金制度(拠出制度も含む)など、長期的な就業を後押しする制度が充実している企業が多くなります。

治験チームのメンバーとして経験を積んだ後も、多様なキャリアパスが準備されています。例えば、チームリーダー、現場管理者といったマネジメント職、がん専門など特定領域に特化したスペシャリスト職、大手の場合は同じグループ企業間でジョブチェンジしながらジェネラリストを目指せるなど、多岐に渡るキャリアパスがあります。

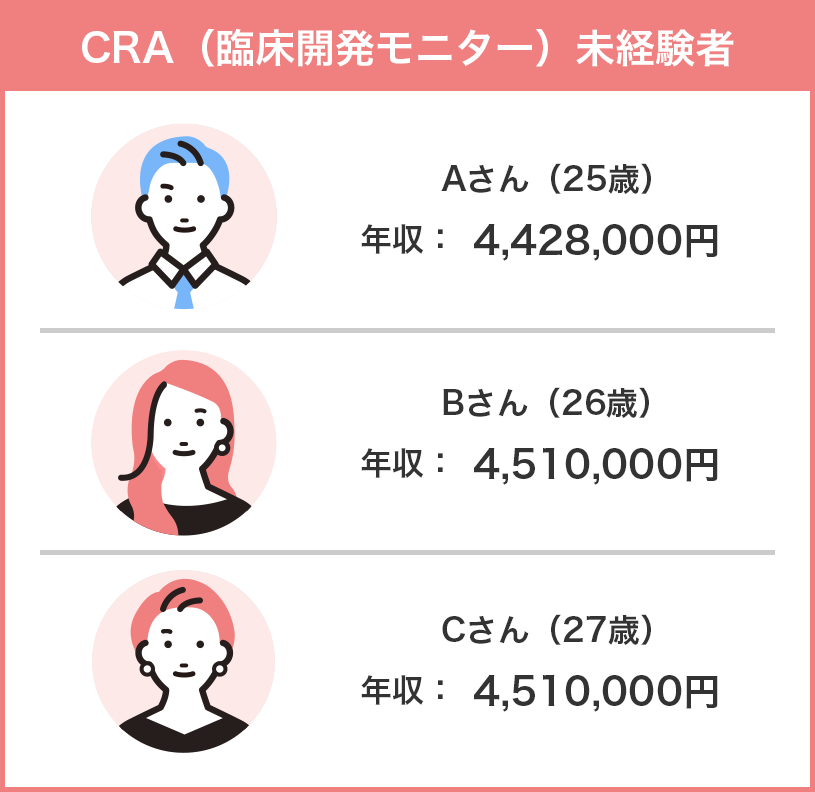

経験や前職の給与により個人差がありますが、ナース専科 転職の求人情報をもとにおおまかな相場観を算出すると

・未経験CRAの場合:400万円前半~半ば

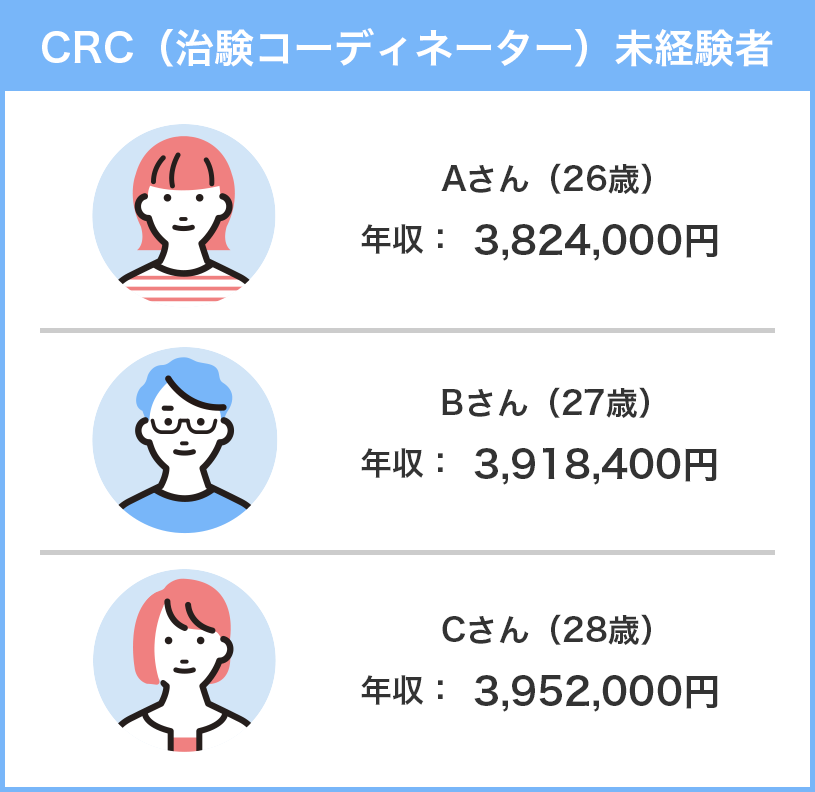

・未経験CRCの場合:300万後半~400万前半

となります。

日勤帯に働き方が変わるため、病棟勤務時に得られていた夜勤手当は付与されません。そのため、病棟看護師から転職する人は年収が下がるケースがあります。

ただし、企業ならではの人事制度に基づいた昇給システムがあり、段階的な評価によって、給与テーブルが設定されています。

経験を重ねるごとに昇給・評価に応じた賞与、企業全体での増益時には臨時賞与も支給されるため、体系立てて安定的に年収が伸びていきます。

現在治験においてニーズが高いがん領域など専門性の高い経験領域についても、採用条件で提示される給与に加算される可能性があります。

20代~30代前半で入社された人が中長期的にCRA・CRCで活躍する場合は、個人の評価に基づきますが、病棟看護師を勤続した場合と比較し、(夜勤手当を含む年収よりも)増収する可能性が高いでしょう。

CRA、CRCそれぞれの仕事内容は理解できましたか?

改めて、治験業界で活かせる看護師としてのスキルや経験をまとめます。

臨床現場で培った専門知識、患者さんや家族とのコミュニケーション力、カルテから患者さんの状況を把握する力、 専門用語を含め病院内でのコミュニケーションを理解できること、医療従事者と連携をしながら業務を進めた経験など、 看護師経験を治験業務に活かせる場面は多々あります。なかには、看護師出身者が4割を占める企業もあります。 新薬開発を通じて、より広い範囲で医療機関や患者さんに貢献ができる点や、 共通のゴールに向けて関係者と協力しながら物事を進めていくことにやりがいを感じている人は多いといえます。

女性が多い職種ということもあり、各社とも産前産後休暇、育児休暇制度、時短勤務、時間有給制度などライフイベントをバックアップする社内制度が整っています。 事実、産休・育休からの復帰率も高く、家庭と仕事を両立している先輩社員が多く、今後ライフイベントを控えている人も安心して勤務できるでしょう。 また、管理職やエキスパート職など自身のライフステージやキャリア志向に合わせながらキャリアアップを図れることが多いため、長期的な就業を志向する人に適しています。

治験は、目標の達成に向けて実施計画書を作成し、それに基づいて進めることが重要となります。 設定した目標や計画を、同じ治験チームのメンバーや関係者と連携しながら目標の達成に向けて積極的に行動できる人は、 治験業務との親和性が高いといえます。実際、治験各社の評価制度では、定量的(治験の実施数/被験者対応数)など数値的な目標と定性的な目標があります。 自分が目標を達成するにはどのようなことが課題となっており、何を改善するとよいのかを考え、周囲の人に相談しながら、積極的に改善に向けて行動できる人が活躍できます。

CRA・CRCは医療行為が禁じられているため、看護手技を磨くことはできません。 また、CRA・CRC職として勤務する期間は臨床経験のブランクとみなされることが多く、将来的に臨床現場へ戻ることを視野に入れている場合はおすすめできません。

治験は、製薬会社や治験実施医療機関の医療従事者、被験者など様々な人と関わりながら、治験実施計画書に基づいて業務を進めていきます。 そのため、チームワークが非常に大切になります。なるべくひとりで黙々と仕事をしたいという人にはおすすめできません。

会社の方針で役割の変更や異動が発生する可能性があり、環境変化を望まない人、変化を楽しめない人にはおすすめできません。 また、複数の治験プロジェクトを担当する関係で、複数の医療機関を訪問することが多く、移動が頻発します。頻繁な移動を苦に感じる人にもおすすめではありません。

大学病院・総合病院といった比較的病床数が多い病院を経験された方がCRA・CRCに転職される傾向です。 診療科は多岐に渡りますが、がん領域に関わった方が多い印象です。大学病院・総合病院出身・がん領域経験者でないと転職出来ないということではありません。 看護師以外にも、薬剤師・臨床検査技師など様々な医療関係者の方が活躍しています。

基本的には土日祝休みのことが多いです。ただし、土曜も開院しているクリニックなどの担当になった場合、休日出勤が発生することがあります。仮に休日出勤した場合、平日に振替休日が取得できる企業がほとんどです。

Word・Excel・PowerPointの編集、社内外のメールのやりとりなど基本的なPC操作ができれば問題ありません。 ブラインドタッチが出来ると効率よく作業を進められるため、タイピングが苦手な方は入社前に慣れておくことをおすすめします。

選考において留学経験やTOEICのスコア、英語検定など秀でた英語力はアピールポイントになりますが、必須ではありません。 翻訳ソフトや翻訳専門部署を設置するなど、サポート体制が整った企業が多いので安心してください。

ノルマはない企業が多いですが、評価制度内で、定量的な目標を設けている企業が多いです。 目標の設定については、評価面談時、企業から提示される目標と個人で目標をすり合わせをしながら決定していきます。

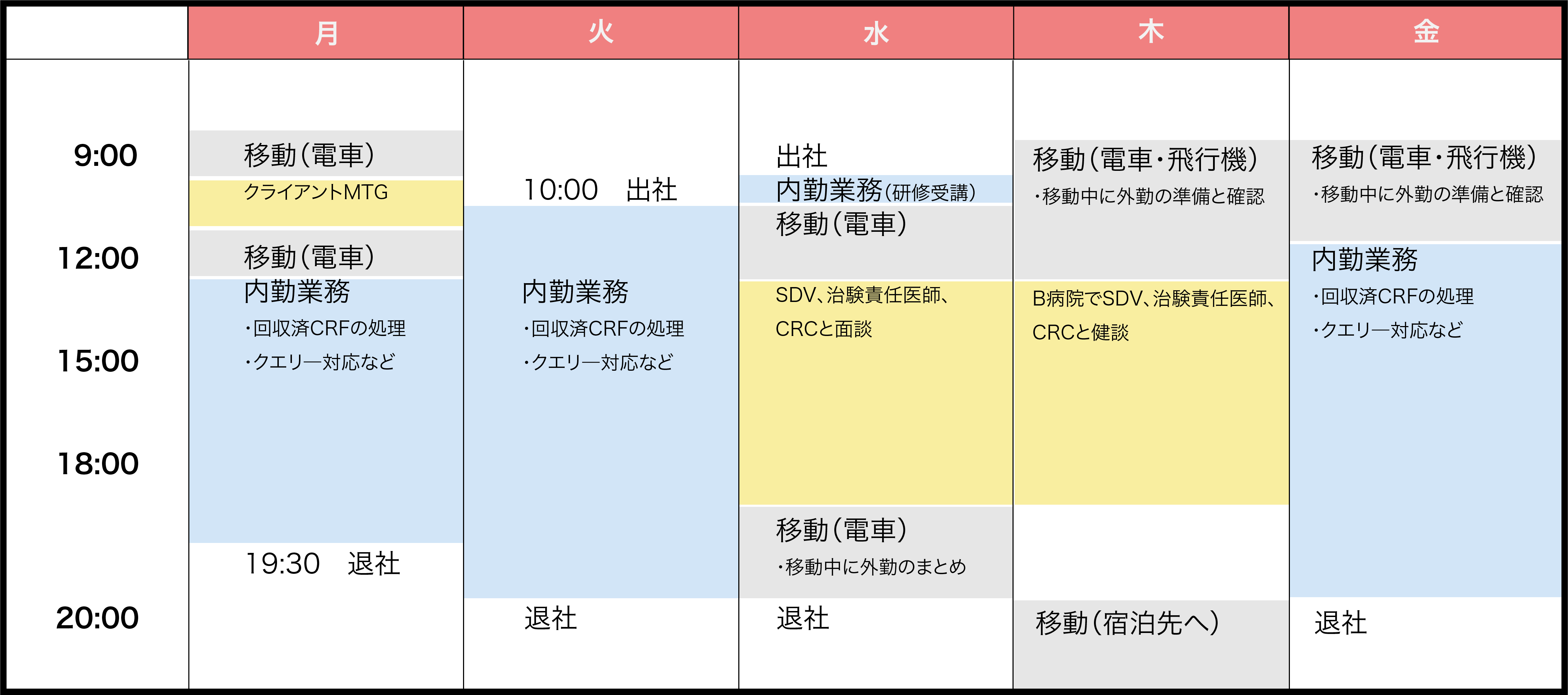

平均月20時間前後の企業が多いです。毎月20時間の残業が発生するということではなく、治験の進行に応じてムラがあり、ならすと月20時間前後になることが多いようです。 残業時間の例: 治験の開始前後:月30時間 治験実施中:月18時間 治験終了時:月12時間

CRAの場合はスーツ、CRCの場合は担当する医療機関にもよりますが基本的に白衣となります。 また白衣の中の服装はビジネスカジュアル程度(露出が激しくなく、華美でないもの)がよいでしょう。

企業により異なりますが、転勤は多くありません。転勤が想定されるのは、以下のようなケースです。 1.治験の受託状況にて拠点閉鎖となった場合 2.キャリアアップやスキルアップのため、他拠点のプロジェクトに携わる場合 3.本人が家族の状況などで異動を希望される場合

勤務時間の調整は可能なことが多いですが、医療機関や患者さんのスケジュールによっては突発的な対応を求められることもございます。入社前に家族と相談してフォロー体制を決めておくとよいでしょう。 CRO・SMOの女性比率は高く、様々なライフイベントを迎えながらも長期的に活躍しています。入社後に時短勤務制度を導入している企業や応募時点でも配慮してくれる企業もありますので、まずはご相談ください。

治験業界の特性やお仕事内容について「そんなことまで相談していいの?」「わかってくれるかな?」という方も、お気軽にご相談ください。治験についてご存じなく、未経験から挑戦される方が大半ですので、ご安心ください。 治験業界に精通したナース専科 転職のキャリアパートナーから説明させていただきます。

1社1社の求人の特徴をお伝えしながら、ご自身の希望にあった求人をご紹介いたします。

書類選考からスタートする企業が多いため、まずは応募書類を作成していただきます。応募書類の書き方をアドバイスいたします。また、記載内容についても添削します。

一般企業の面接は初めて、という方でもご安心ください!応募先の求人企業の傾向を想定しながら、面接前に模擬面接を実施してアドバイスをさせていただきます。 準備から本番まで二人三脚でサポートいたします。